INDIGO LIVE / 狂乱市场下的技术信仰 - 月末直播回放 2025.04

本期 INDIGO 月末直播带大家回顾全球关税大战背景下的 AI 与科技进展:Nvidia GTC 发布全栈 AI 电脑,Google TPU 刷新超算纪录;O3 与 Gemini 2.5 挑战人类 IQ 测试,AI 下半场进入“经验”时代,自主智能体与垂直 Agent 商机涌现。世界在川普百天新政与“黑暗启蒙”思潮的交织下,全球格局暗涌。最后,分享了写作与创造力之于个人跃迁的价值!全场 100 分钟,干后满满 😄

时间轴

- 01:21 开场 - AI 时代工具选择我们

- 02:30 Nvidia GTC 与 Google TPU

- 13:07 Anthropic 的第二份经济指数报告

- 15:52 大语言模型的新进展

- 25:12 AI 的下半场范式

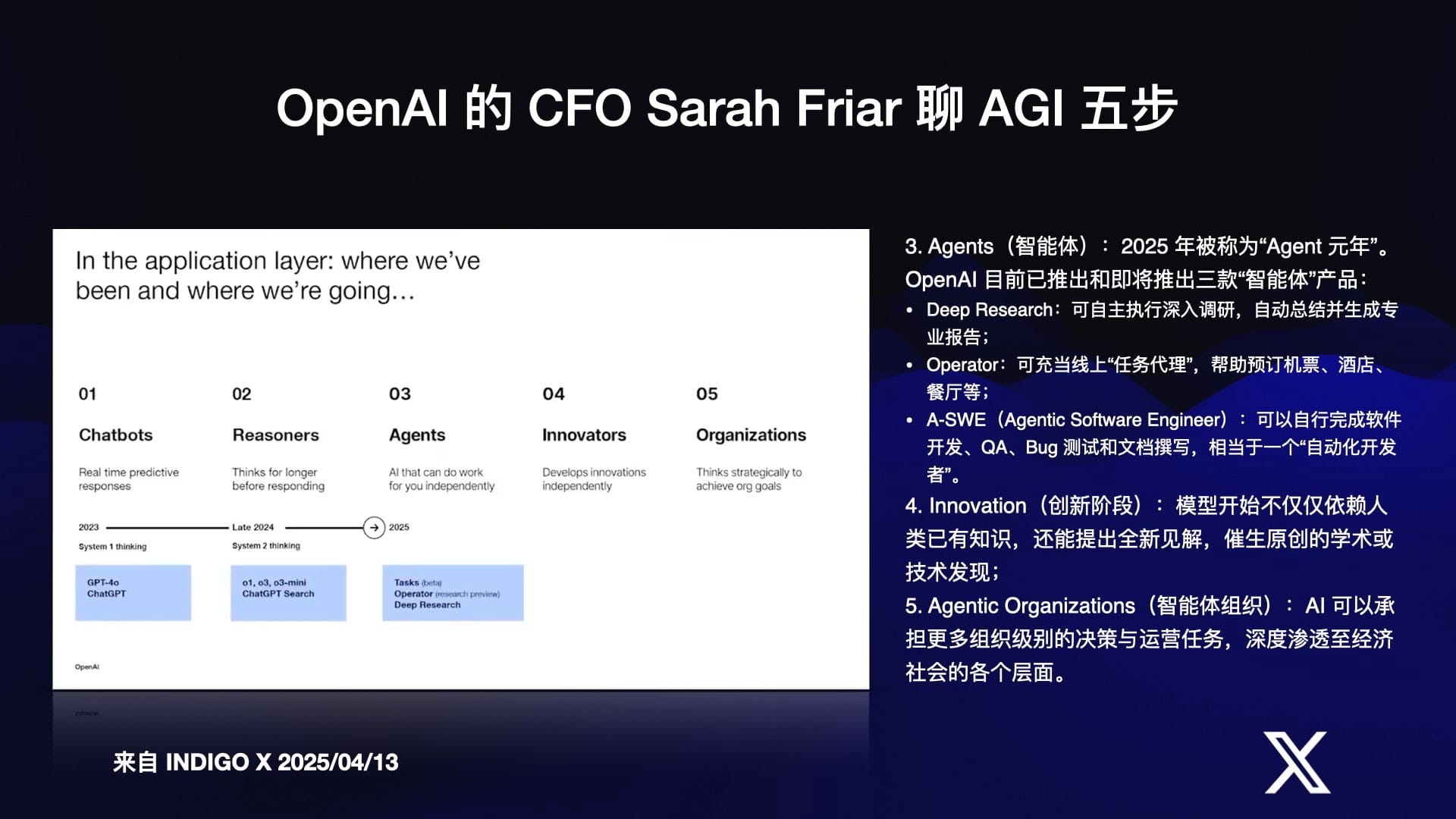

- 33:25 OpenAI 实现 AGI 的五个步骤

- 40:23 AI Agent 的进展与市场

- 46:41 AI 媒体生成的变化

- 57:19 Tesla 与 SpaceX 的更新

- 1:02:30 川普的百天新政

- 1:14:12 揭秘「黑暗启蒙」

- 1:25:52 个人成长 - 对书写的思考

- 1:26:40 阅读推荐 - 五种财富

- 1:28:48 两个观察分享

- 1:33:32 人生最重要的意义就是创造

狂乱市场下的技术信仰

“在 AI 时代,我们挑选工具,工具也在挑选我们。”

一、算力擂台:Nvidia 与 Google 的双雄竞速

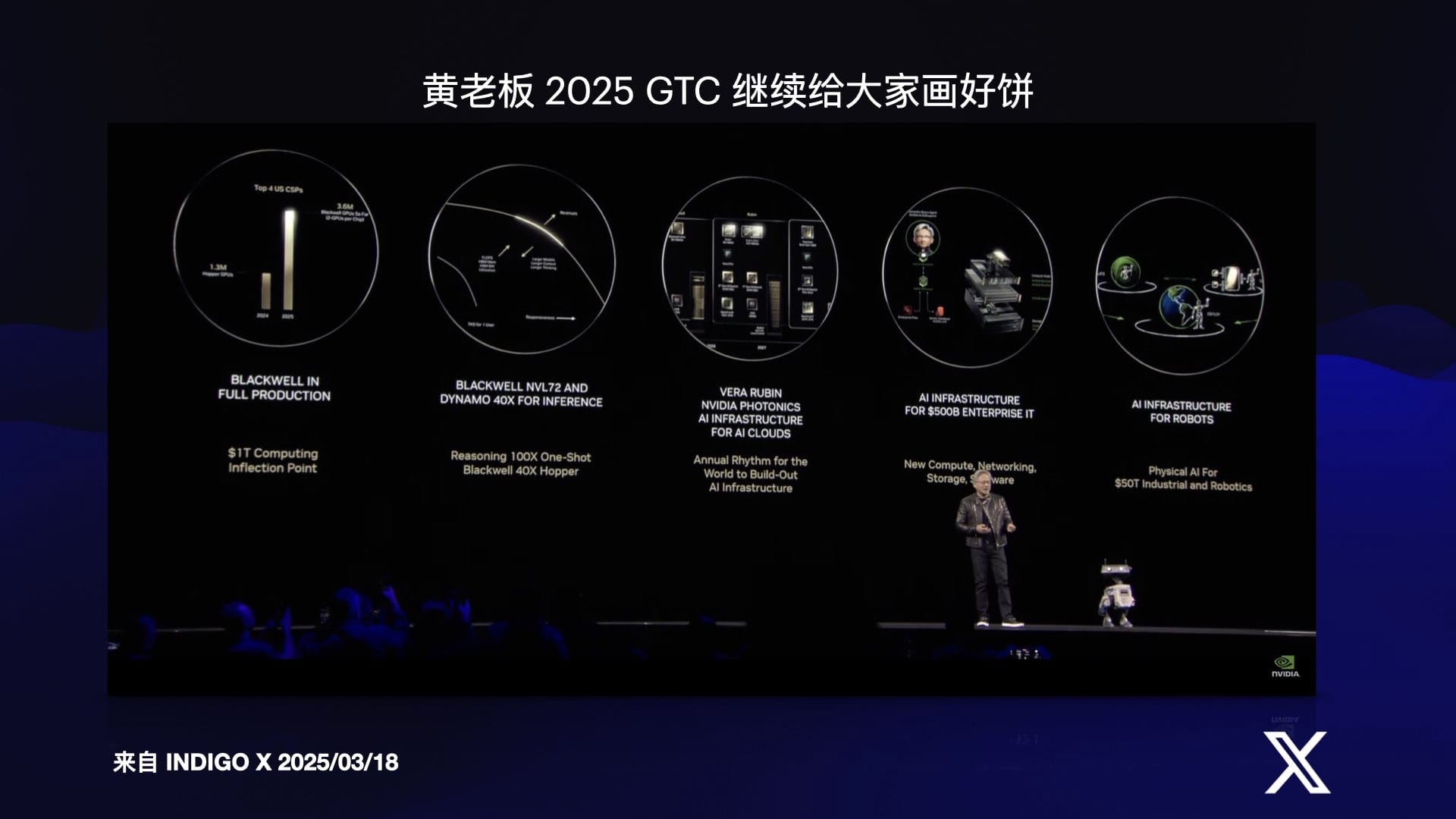

进入 2025 年,芯片行业主角再度轮番登场。3 月的 Nvidia GTC,黄仁勋像往年一样举着新硬件登场 —— 从桌面级“AI PC”到整柜 DGX 超算,覆盖个人、企业、云端三条赛道。展示了如何利用全新架构的 GPU、NVLink 和光纤互联,把训练与推理的速度推到新的极限。

在不到两个月后 Google 也发布了最新一代 TPU v7。不同的是,Google 不对外卖芯片,而是深度绑定自家 Cloud 平台,提供云端算力服务。这也意味着,一旦选择 TPU,就将自然而然地融入 Google 内部的开发工具、模型和生态体系。

Nvidia 和 Google 这两家巨头,代表了 AI 时代底层“算力架构”的两条路线:一家面向全行业开放 GPU;另一家以 TPU 把算力封闭在自家云端。无论哪条路径,指数级飙升的训练和推理需求已成定局,或许未来几年,它们将分别加速硬件创新,为下游大模型与应用提供更强支撑。

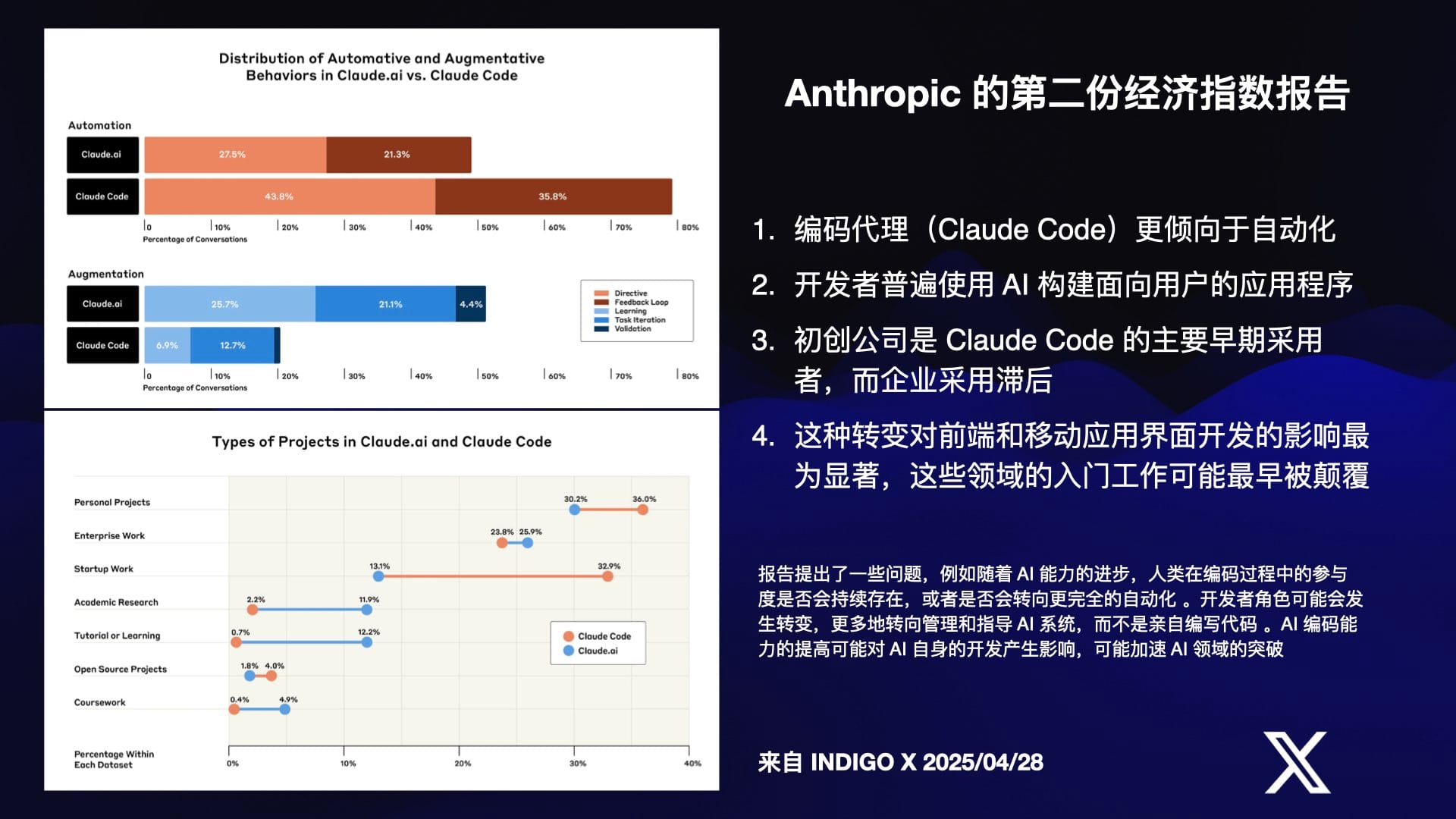

Anthropic 第二份经济指数报告聚焦 AI 应用对开发者群体的影响:

- Claude 与 Claude Code 面向不同人群:Claude 主打通用聊天,Claude Code 针对开发者/协作编程。

- 开发者使用 AI 辅助编程,尤其是前端(Web/CSS/JS)和移动端等“浅逻辑、大量样板代码”的场景最普及。

- 早期采用者依然以个人开发者和小型团队为主,大企业相对更保守。

二、大模型新赛点:从答题高手到“代理人”新形态

当下的 AI 战场上,头部大模型们每月都在迭代。

- OpenAI:从 GPT-4.1 到最新的 “O3”,不仅能阅读上下文更长,还能使用多个工具,甚至具备“自我代理”雏形。

- Google:自家主推的 Gemini 2.5 Pro,同样在速度和超长上下文方面表现亮眼,是融合 TPU 的核心引擎。

- Anthropic:Claude 系列侧重企业集成和长文本分析,对那些需要处理海量文档的客户十分友好。

- xAI:Elon Musk 旗下的 AI 组织推出 Grok-3,目前智商略低于其他几家,但 3.5 版本承诺会“大幅进化”,实现某些“自我创造知识”的能力。

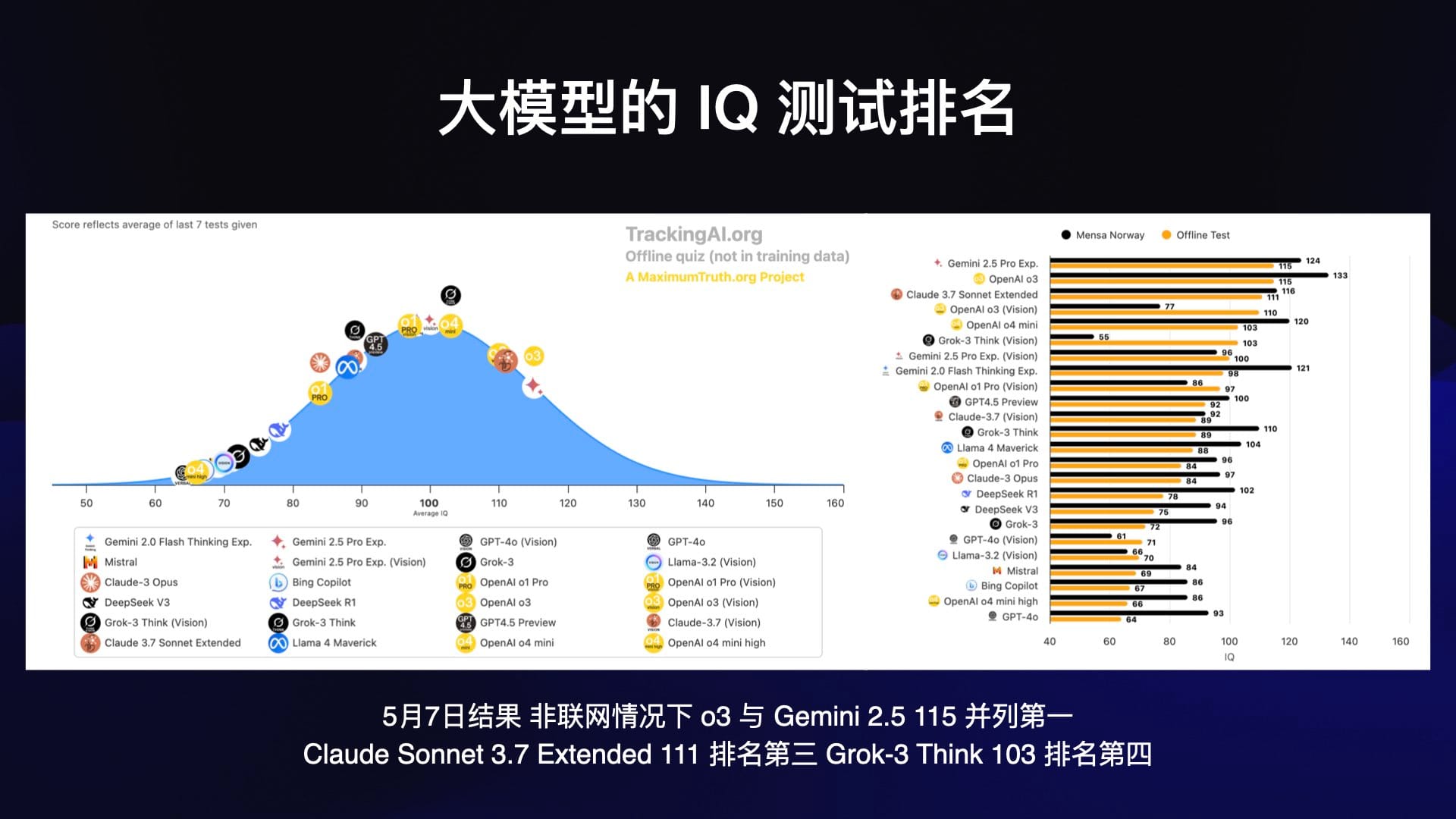

通过非正式的“大模型 IQ 测试”,结果显示,离线状态下,OpenAI 的 O3 和 Google Gemini 2.5 智商在 115 左右,并列第一;Claude 紧随其后,而 Grok-3 稍逊一筹。但若接入互联网,O3 马上飙到 130+,这表明多工具、多资源协同的威力。

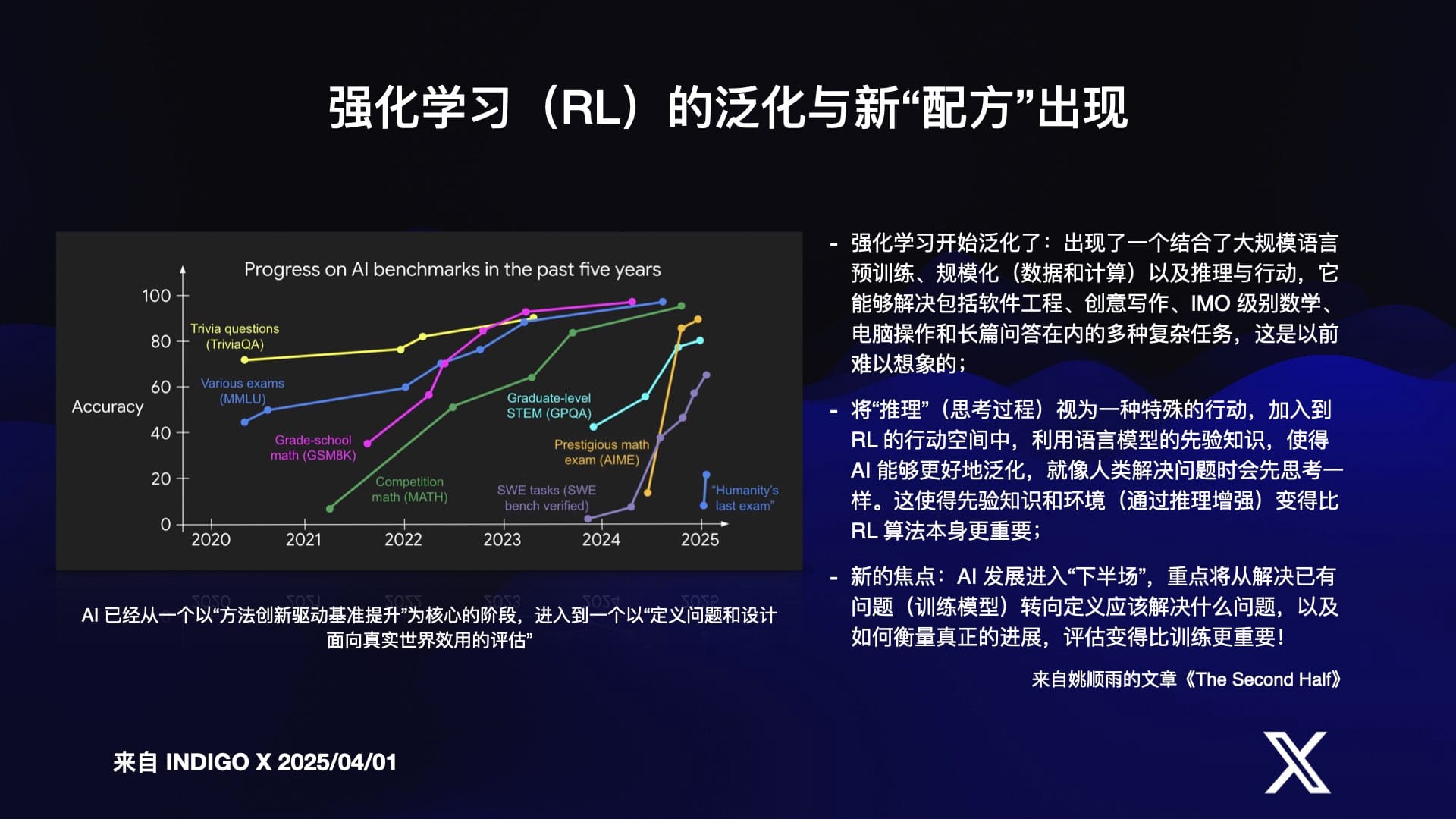

三、AI 的下半场:真实世界才是最大的数据集

在过去几年,大模型主要靠“海量人类语料库+预训练”获取知识;下一步则是让它亲自上阵,通过执行实际任务,获取更鲜活、更具挑战的反馈。

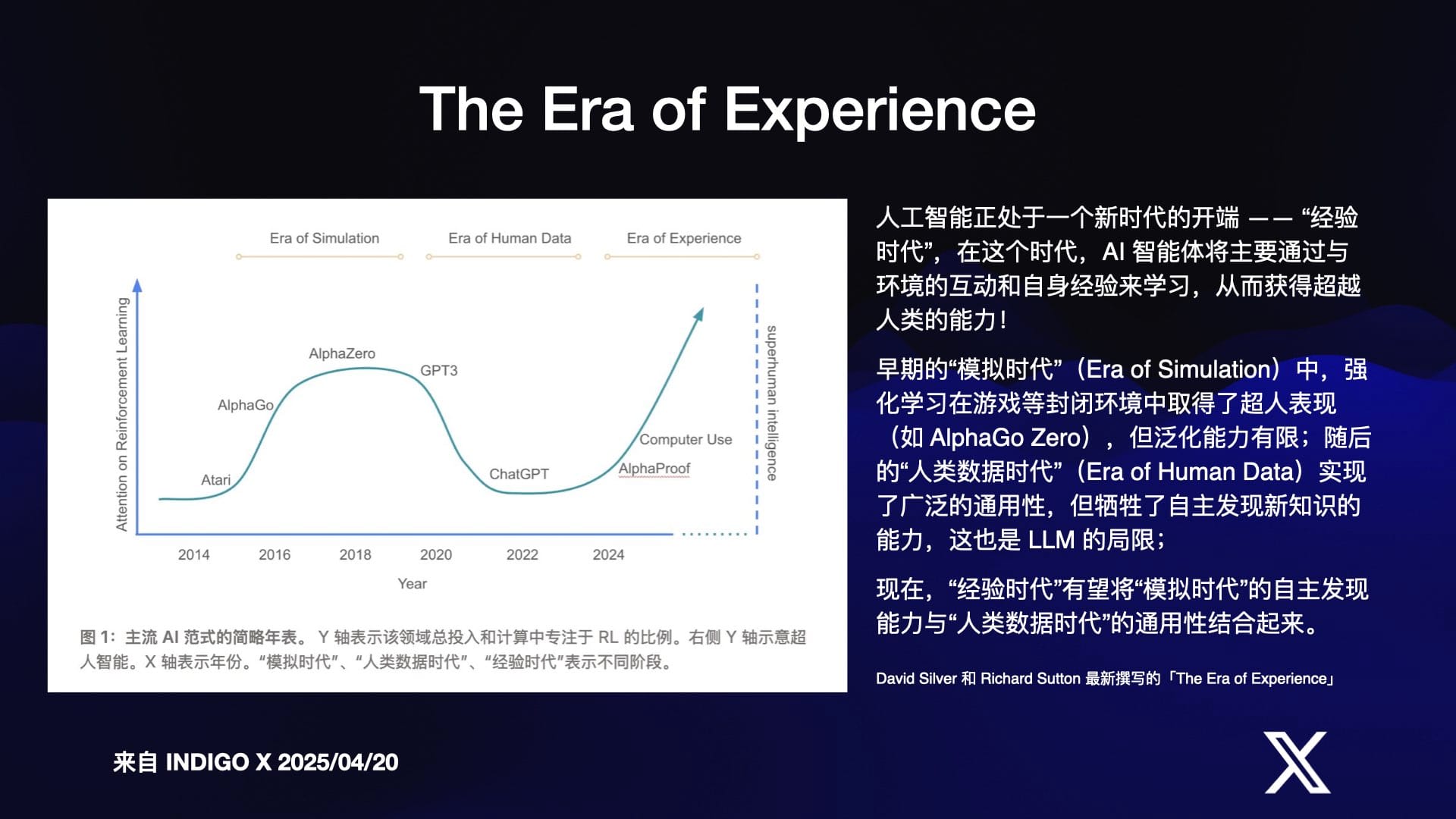

强化学习教父萨顿(Sutton)和 DeepMind 的高级研究员 David Silver 的团队提出了一个“经验时代”概念:在现实环境或高保真模拟里,让 AI 自己四处探索、犯错、改进,才能催生真正的创造力。

在之前,AI 常常在模拟环境里学会下棋、写文章,或者是在编程题库里反复训练。可如今,各大模型纷纷提出“下沉到现实任务”,也就是把 AI Agent 直接投入真实业务或生活场景,再用不断涌现的新数据迭代改进。

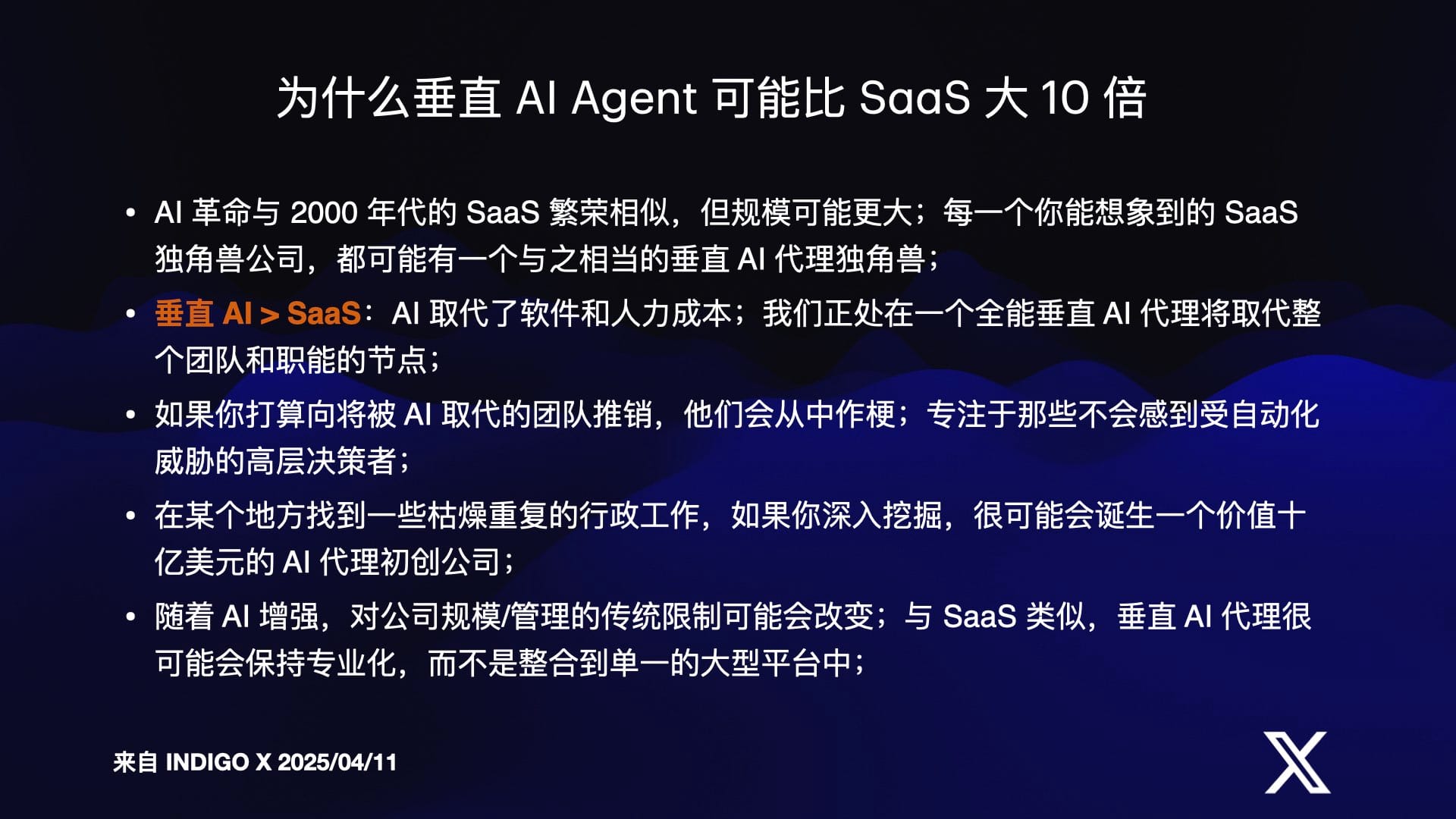

四、Agent 垂直应用:创业窗口在哪里?

OpenAI CFO 在投资场合透露:他们对 AGI 的五步走:

- 基础大模型(GPT-3 / GPT-4 级别);

- 多模态增强;

- 代理化软件工程师(Agentic SWE),能完整自动化软件开发链;

- 模型自身可进行创新,提出新的学术或技术突破;

- 最终智能体可形成“自主组织”,即真正的 AGI 社会化形态。

已经看到第 2~3 阶段开端(如 O3 + Plugin + Code Interpreter + “Operator”),离 4 阶段“创新者”尚有一段距离,但大概率于未来 2-3 年初现雏形。AI 正循着“理解-行动-创新-自组织”的递进逻辑逼近 AGI,可能在 2025-2030 年间出现更激进的突破。

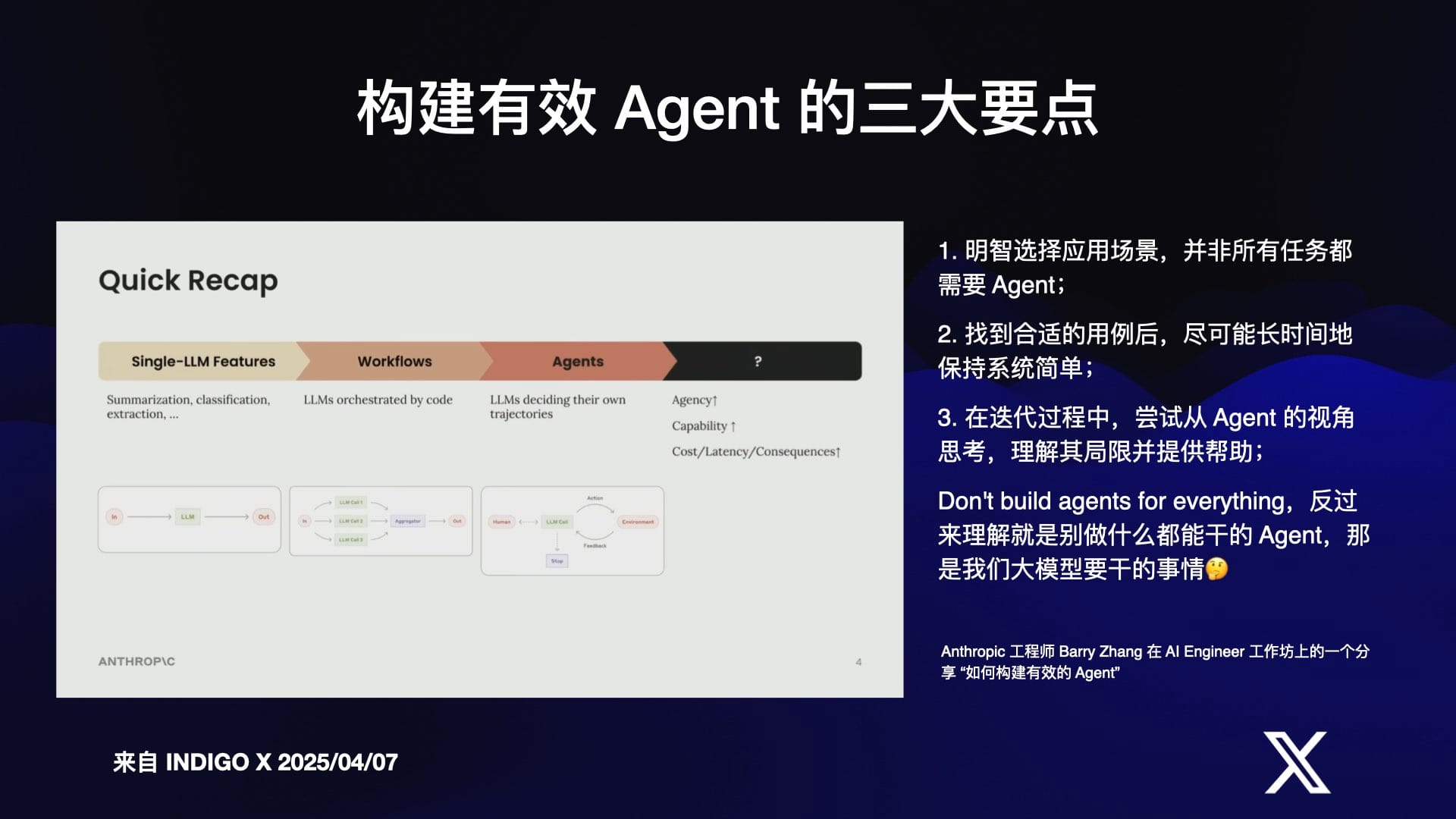

Agent 的走红,离不开两方面动力:

- 大模型具备多工具协作能力:例如 O3、Claude、Gemini 均已上线“让 AI 直接调用搜索、代码解释、表格处理”的功能。

- 企业的流程自动化需求:很多组织不再满足于“一问一答”的聊天,开始希望 AI 能够自动跑流程、做决策,甚至替代一部分人力。

“尽管市面上有一批人想做‘通用智能体’,但往往很难和头部大模型公司正面拼刺刀;更实际的方法,是挑特定行业或流程做深度代理,让企业看到立竿见影的效率红利。”

比如,你可以瞄准那些“文案重复、客户对接量大、流程又死板”的业务,以 Agent 替代大量繁琐手工,可能比去开发一个新的 SaaS 再让客户学习,还要简单有效。当然,这也需要得到企业高层拍板,否则底层员工或中层管理者可能是被替代的对象,会本能地阻力重重。

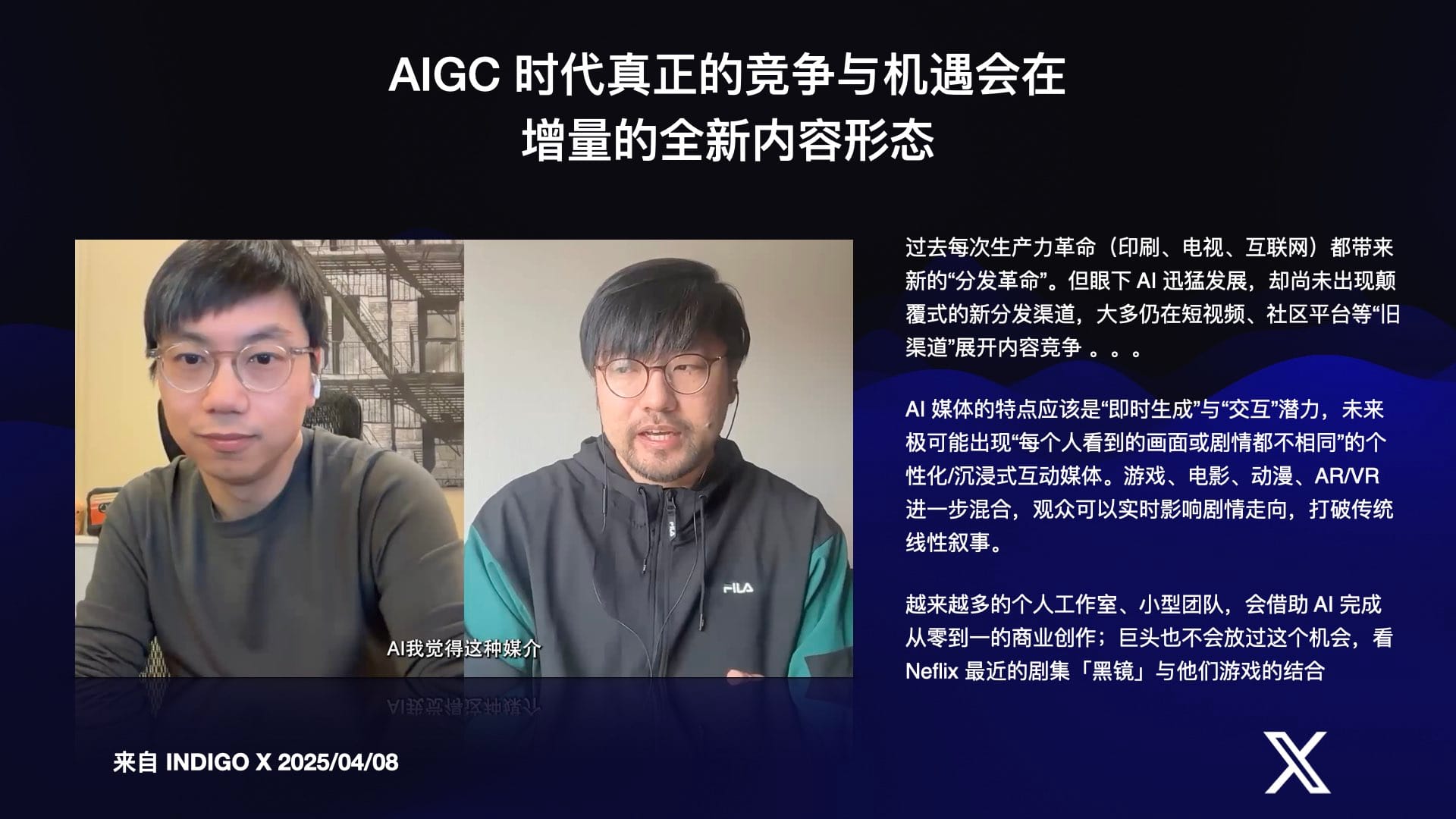

五、AI 媒体:从简单降本到“全新形态”

今年,ChatGPT-4.0 的多模态能力刷爆社交媒体:它能看图、能推理,也能进行图片生成。有人用它生成吉卜力风头像、有人把它当插画师接单。看似只是减少人工绘图的成本,但这或许仅仅是开端。

Indigo 在与 AI Talk 主持人汗青的对谈中提到:

“生成式媒体的终极形态,绝不是‘更廉价的插画’,而是‘观众能互动、剧情可分叉、角色可自定义’的全新叙事方式。”

正如 Netflix 已经尝试在部分剧集里测试多结局,让观众自行选择剧情走向。将来,借助 AI 和游戏引擎融合,或许每个人都能与角色实时对话、定制自己的专属故事世界。

六、Tesla 无人出租车与机器人:当“通用电脑”开上马路

Elon Musk 方面,最近有两件事引人注目:

- Robo-Taxi 内测:Tesla 在湾区、奥斯汀等地用员工车队试水,尝试把车辆前排座椅空置,让 AI 完全自动驾驶,乘客坐后排。虽然目前仍需有人形同“安全员”坐在车内,但这是迈向“共享无人出租车”关键一步。

- Optimus 人形机器人:去年还走路不太稳,如今已经能做些简易动作,背后的“大脑”正是 FSD 的视觉与神经网络。随着算力和算法迭代,这款机器人可能将应用于工厂、家庭或极端环境中。

在 Indigo 看来,这些努力背后都有同一个终极目的——将“硬件+软件+AI”整合为高效的自动化系统,再推向更极端的任务,比如在火星上建设基地。

七、川普的百天新政与“黑暗启蒙”暗流

2025 年,川普团队以“再工业化”“削减非法移民”等口号再度上台,并猛烈推动对华关税战。

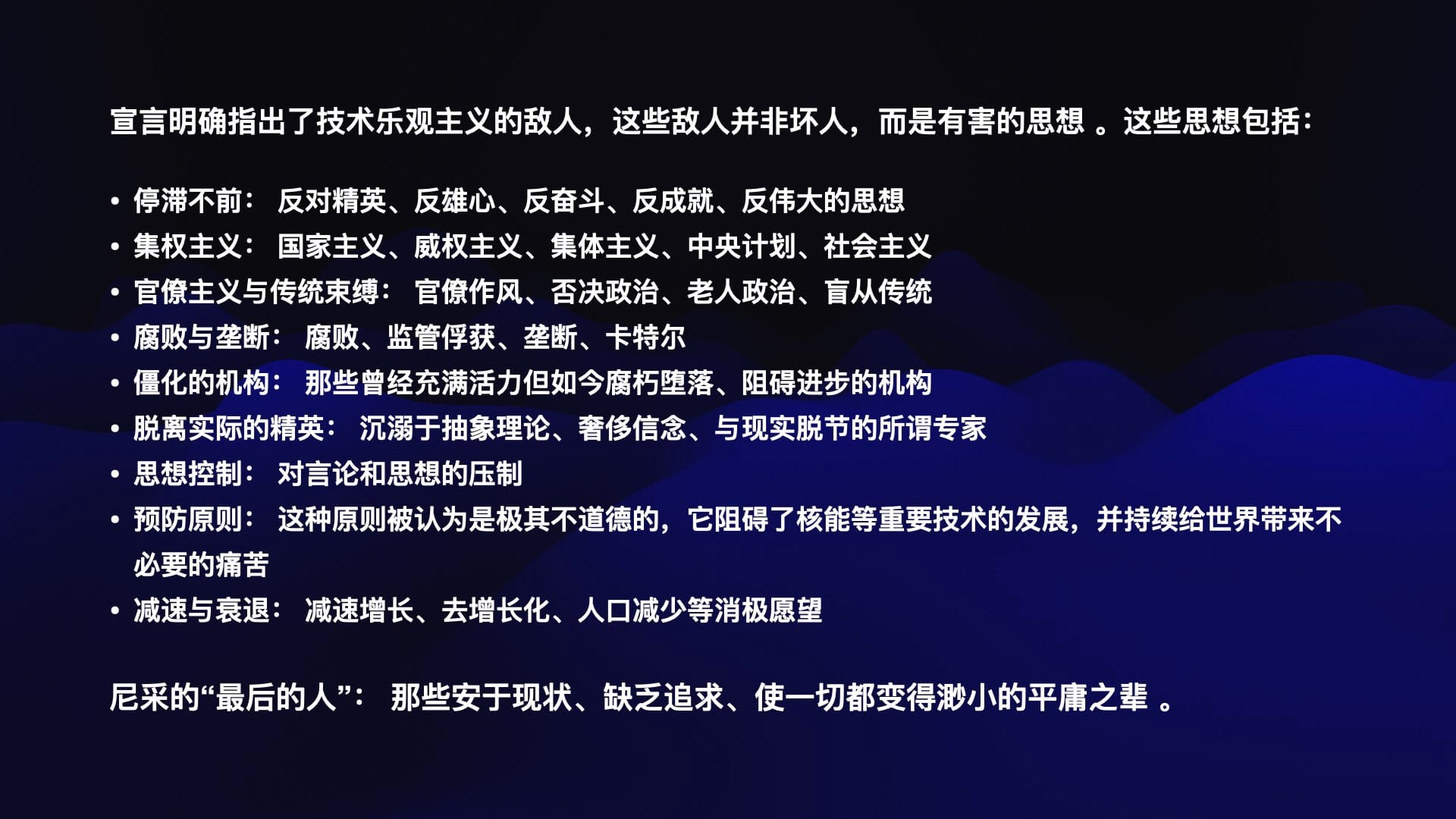

与此同时,一些硅谷思想家(被称为“黑暗启蒙”或“NRx”派系),比如 Peter Thiel 等,正主张建立以资本与技术主导的社会结构。他们认为政府官僚会拖慢技术进程,最好把权力更多交给“企业家君主”,把公共领域私营化乃至创建“网络城市”。

这些极右、加速主义思潮正在影响美国政策走向,但也会跟传统民主制度碰撞,在这种拉锯中,未来四年或许依旧充满未知和不确定性。这份不确定性,既带来风险,也带来对新产业、新模式的需求。

八、个人篇:写作、领导力与人类创造力

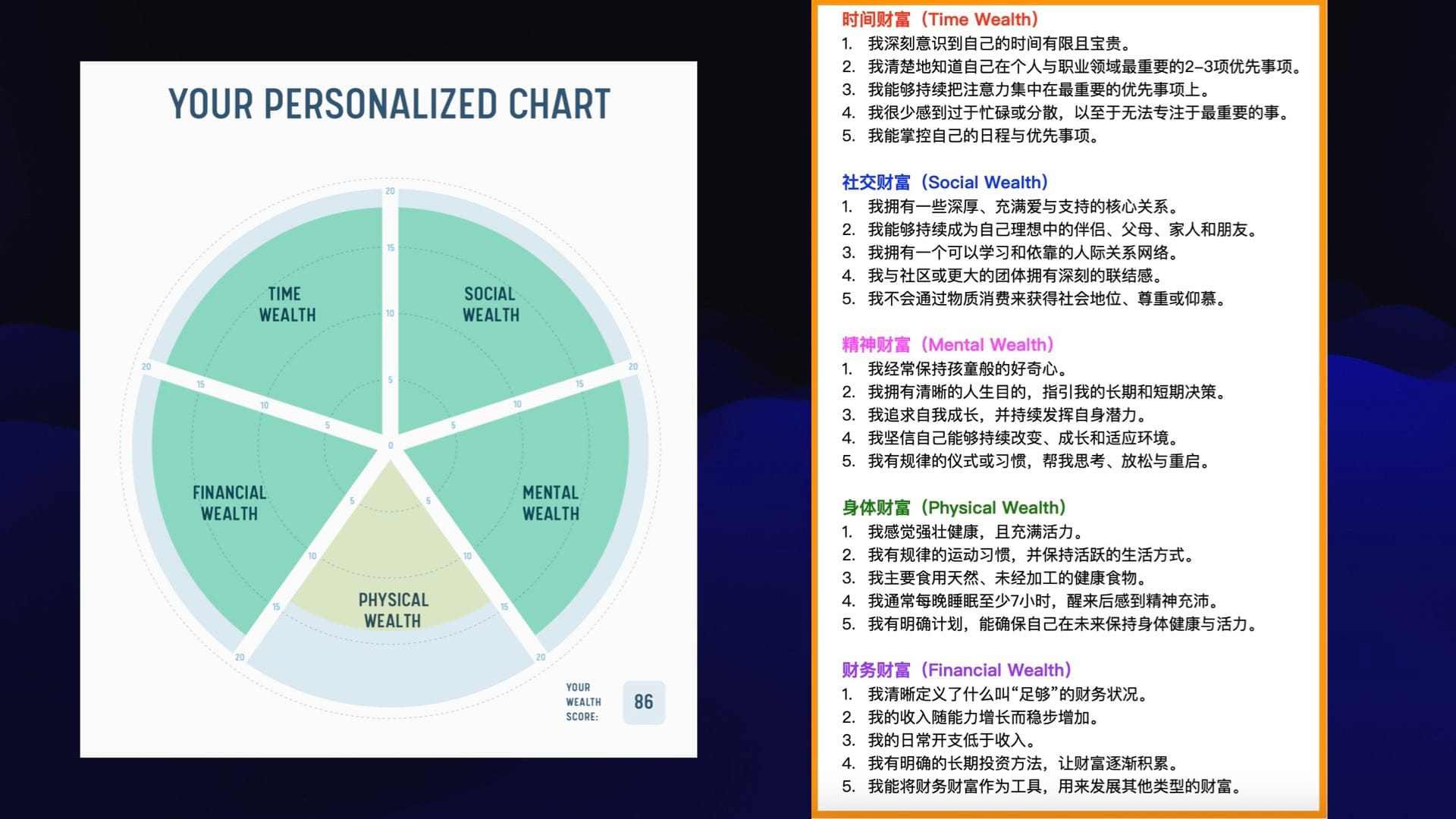

阅读推荐 - “人生的五种财富”

时间、社交、精神、身体与财务;并强调平衡这些维度的重要性。

个人剃刀原则 & 反目标“试一试”+“不违背健康和价值观”,合理借力网络效应、软件与媒体作为高杠杆手段。

在直播结尾,Indigo 回到一个始终贯穿的话题:人如何在 AI 时代保持“不可替代”?

- 写作/输出:通过持续思考和表达,才能让头脑保持活跃,避免陷入自动化工具的“外包思维”。

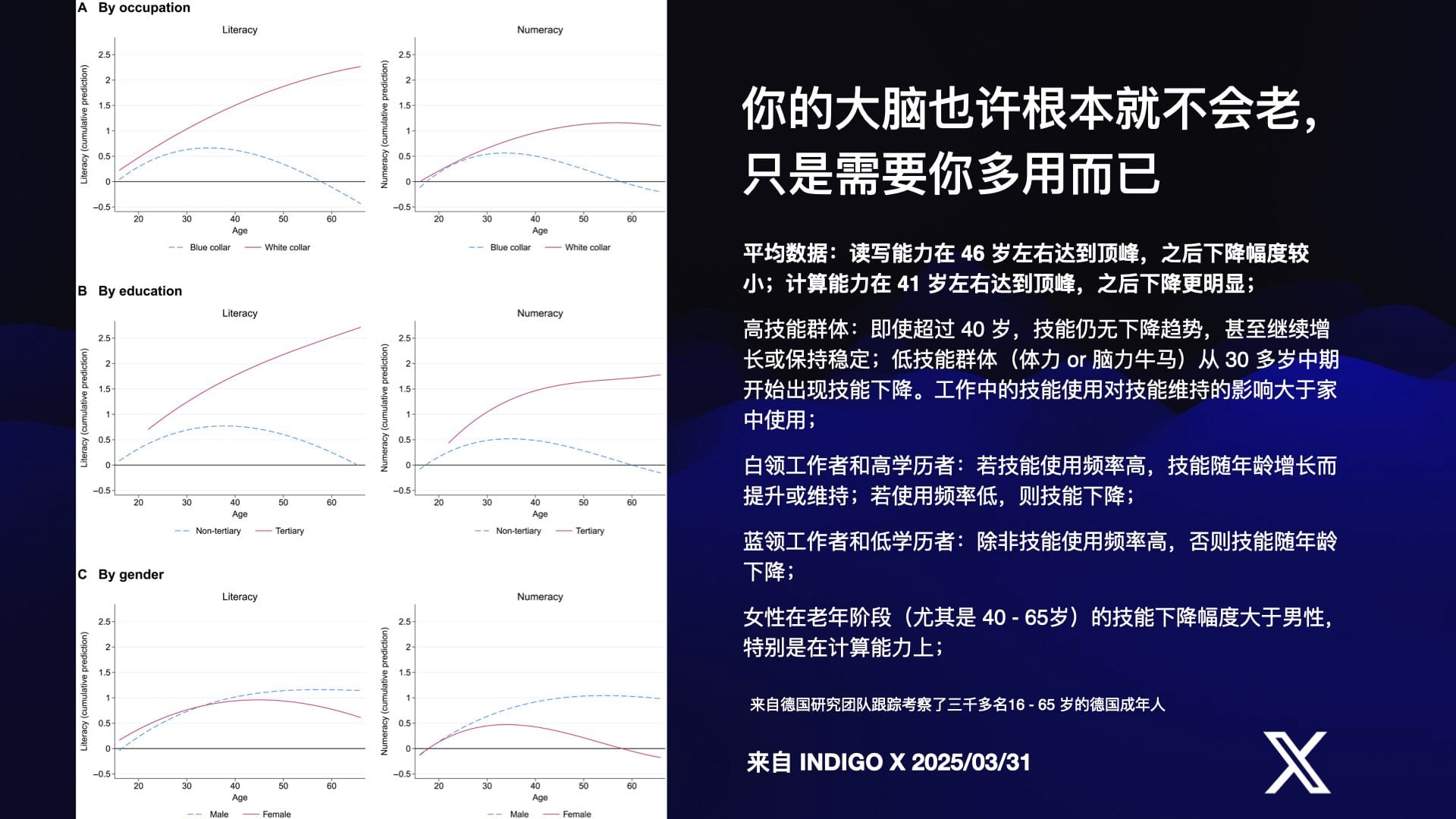

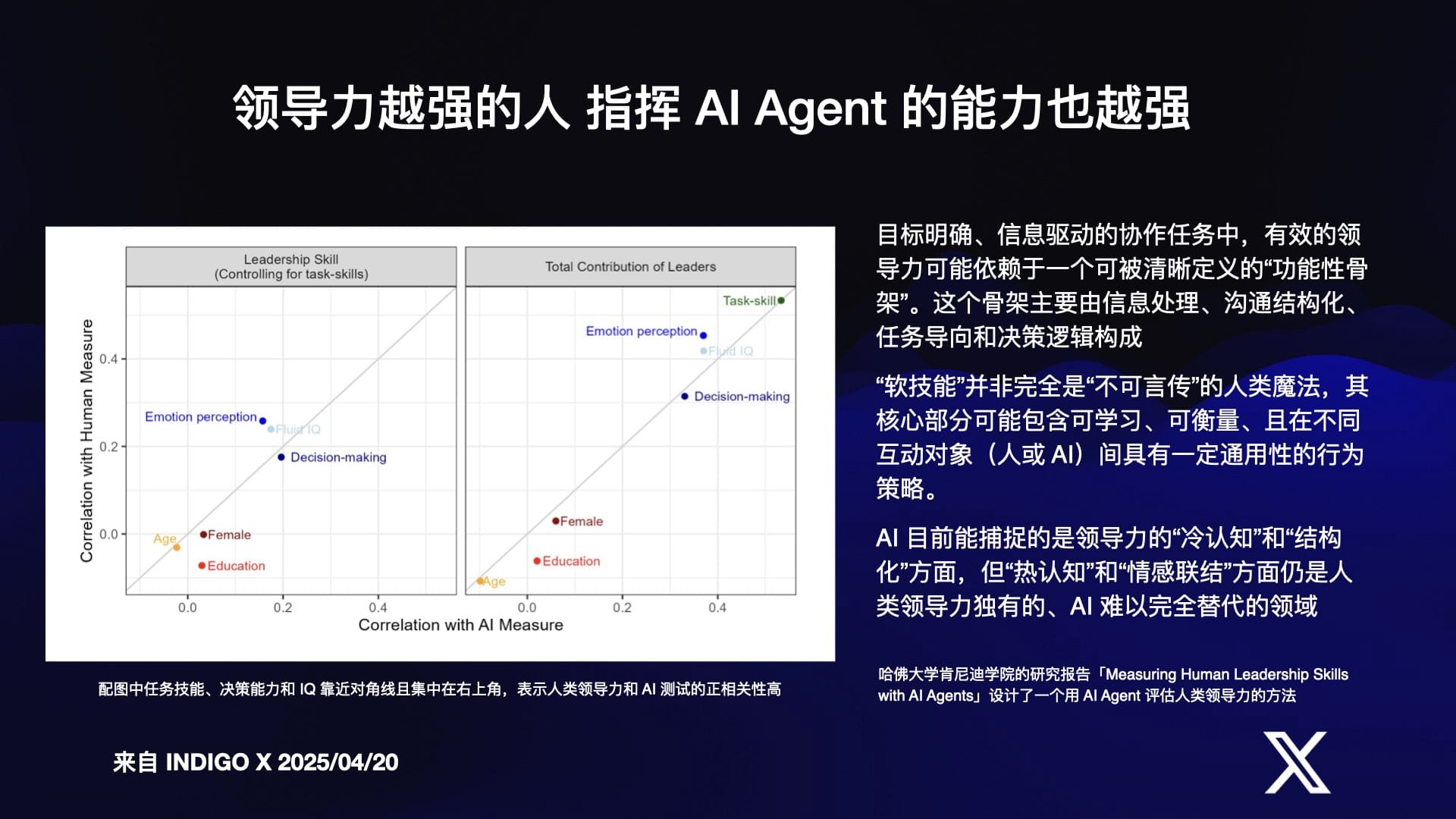

- 领导力:研究显示,能合理分解任务、结构化沟通的人,在驾驭 AI 时往往如鱼得水。管理或训练 AI,正是一种高阶“领导力”的体现。

- 情感沟通:AI 可以写邮件、开会、调度,唯有人类能够真正提供温度与情感链接。这依旧是未来核心价值之一。

正如 Indigo 所言,“大模型可以在秒级写出几百页文档,却无法像人一样‘突破框架’、提出有温度的洞见。只有真正拥抱创造力,才能让人类在 AI 浪潮中继续前行。”

写在最后

如果说 AI 工具如今已在反向“挑人”,我们每个人就有机会去选择——是成为被动的、工具的附庸,还是成为运用工具、登上浪尖的创造者。当算力不断演进、Agent 横空出世、无人驾驶和机器人混入我们的日常生活,这个时代注定不会平静。

但也正是在剧烈变动里,我们更需要找回“创造者”的初心:敢于尝试,专注输出,站在更广阔的现实世界中,不断探索未知,让 AI 成为锦上添花的帮手,而非迷失自我的桎梏。

只有如此,技术的爆发力和人类的创造力,才能在 2025 及更遥远的未来,彼此成就、互相映照。