INDIGO TALK / AI 浪潮下的日本 - EP34

当全球目光聚焦于中美 AI 竞赛时,日本正以一种独特而“佛系”的方式,经历着这场技术革命。在这里,AI 不是程序员的专属工具,而是创意家的魔法棒;“一键生成”的应用广受欢迎,但成功的关键却在于理解“营业”背后深厚的信任文化。

本期 Indigo Talk,我们邀请在日本从事风险投资的李路成(Luke),深入探讨 AI 浪潮下这个既熟悉又陌生的市场。我们将聊到中国公司出海日本的生存法则,AI 如何与传统的“职人精神”博弈,以及在人口减少的背景下,日本社会将如何被动地走向自动化,又能否成为 AGI 时代保留人类体验的“避风港”。让我们一起穿透迷雾,看见一个真实的 AI 日本。

Apple Podcast & Spotify 播客 | 小宇宙播客

嘉宾

李路成 Luke(Asu Capital Partners 创始合伙人)

Indigo(数字镜像博主)

李路成毕业于早稻田大学,在校期间创业后加入日本 Recruit 集团,从事企业媒体的数字营销与产品优化相关工作。2020 年加入 YJ Capital(现更名为 Z Venture Capital),专注于早期创业项目的投资与投后管理,并推动多家日本初创企业进军海外市场。

2023 年联合创立 Asu Capital Partners,致力于支持“从日本出发、走向全球”的创业者与初创企业,重点投资处 于Pre-Seed 及 Seed 阶段的项目,打造具有国际影响力的新一代创业生态。

时间戳

- 01:32 嘉宾介绍:李路成的创投之路

- 04:25 日本 AI 市场画像:应用重心在创意,程序员少

- 09:11 中国公司在日本:ToB 效率工具稳定变现

- 15:52 商业文化:“营业”即咨询,先建立信任再做生意

- 26:31 决策习惯:“先例主义”驱动,决策极度避险

- 34:34 创意领域:反对 AI 替代“过程”,守护职人精神

- 44:27 IP 商业化:用 AI Bot 赋能 IP,创造高沉浸度粉丝互动

- 47:32 社会未来:被动自动化与文化坚守的二元共存

- 50:38 日本的核心价值观:追求“平衡的优美”,而非效率至上

核心总结

信任的传递模型:全局感 > 产品力。在日本这个高语境、重避险的商业文化中,建立信任的关键并非证明“我的产品有多好”,而是传递一种“全局感” 。这意味着你需要为客户描绘出整个市场的地图:行业趋势、竞争格局、不同方案的优劣,并将你的产品置于其中,清晰地解释其定位和价值 。这个过程本质上是将决策风险从客户身上转移到你的专业度上。销售行为从“说服”转变为“赋能”,产品只是这个信任传递过程的最终交付物。

技术采纳的路径依赖:产业基因决定技术形态。一种新技术(如AI)在不同社会的采纳路径,并非由技术本身决定,而是被该社会预先存在的产业基因和人才结构所塑造 。日本的软件工程师稀缺,但插画师、漫画家等创意产业从业者众多。因此,需要多步骤、依赖编程能力的AI工具(如AI辅助编码)难以普及;相反,“一键生成”式的创意类AI应用(如AI绘画、网页生成)则能迅速找到广阔的土壤 。

创意领域的AI悖论:对“过程”的守护 > 对“效率”的追求。创意领域(动漫、游戏)对AI的抗拒,本质上不是技术冲突,而是对“创作过程”被贬值的恐惧 。在崇尚“职人精神”的文化中,作品的价值不仅在于最终成品,更在于创作者投入的时间、心血与个人体验所构成的神圣“过程” 。将AI视为纯粹的效率工具,是对这一过程的“亵渎”。因此,AI在这些领域的真正突破口,可能不是替代创作的某一环节,而是作为一种全新的媒介,去创造前所未有的互动体验(如动态叙事游戏) 。

日本市场的“农场”模式 vs “狩猎场”模式。对于出海公司而言,日本市场验证了一种反常识的商业模式:它不是一个追求用户规模爆发式增长的“狩猎场”,而是一个可以“佛系”经营、稳定变现的“农场” 。许多ToC产品在日本难以实现大规模增长,但能稳定地服务于一个高付费意愿的核心圈层,形成一种“在日本赚钱,在别处赚用户”的微妙平衡 。

日本自动化的未来:必然性与文化惯性的博弈。日本社会的未来,将是“自动化必然性”与“文化惯性”相互博弈的结果。严峻的人口问题将“被动地”迫使其走向高度自动化,甚至可能比中美更快 。然而,其文化内核中对“过程之美”、人际和谐与手工体验的珍视,将顽强地保留下人类服务的“飞地” 。最终形成的,可能是一个自动化基建与高价纯手工体验并存的二元社会。

当 AI 浪潮抵达日本:在“佛系”与“焦虑”之间,一个独特市场的观察

在全球目光聚焦于中美 AI 竞赛时,日本正以一种独特而复杂的方式,经历着这场深刻的技术变革。它既拥抱 AI 带来的效率,又固守着传统的人文价值;既有对未来的焦虑,又带着一种特有的“佛系”心态。

在最新一期的 Indigo Talk 中,主持人 Indigo 邀请了日本 Asu Capital Partners 的创始合伙人李路成(Luke),共同探讨了 AI 浪潮下日本社会的真实面貌。这次对谈为我们揭示了一个既熟悉又陌生的市场:一个在科技上看似“失落”,却在细节和体验上追求极致的国度,正在如何消化和吸收 AI 这项颠覆性技术。本文旨在深入剖析此次对谈,帮助读者透过游客视角,洞悉科技与 AI 对日本社会产生的深远影响。

一、 “不写代码的”AI 玩家:日本科技市场的独特画像

人们对日本科技的印象,似乎还停留在上世纪90年代的辉煌 。索尼、松下等品牌曾是全球家电的代名词,但随着互联网和移动时代的到来,日本似乎逐渐淡出了科技创新的中心舞台。如今,当 AI 革命席卷全球,日本的反应也呈现出一种鲜明的地域特色。

从“程序员”到“创意家”

李路成观察到一个有趣的现象:与中美市场相比,日本的软件工程师数量相对较少。因此,像 Claude Code 或 Cursor 这样需要编写代码的 AI 工具,在日本的普及度并不高。日本人使用 ChatGPT、Gemini 等大模型,更多是停留在“聊天”和获取灵感的层面,而非直接用于编程开发。

然而,这并不意味着日本在 AI 应用上落后。恰恰相反,他们在一个意想不到的领域展现出了惊人的创造力——创意生成。

“拿 ChatGPT、Grok 还有 Gemini 去做创意类型的使用 Use Case 特别多。” 李路成提到。无论是 Stable Diffusion 模型的 LoRA 训练,还是 Google 的 Nano Banana 模型在正式发布前就在日本社交媒体上引发热潮,都证明了这一点。

这种现象背后,是日本深厚的文化产业基础。虽然程序员不多,但日本拥有庞大的插画师、漫画师和创意从业者群体。他们迅速将 AI 绘图、AI 社交等工具融入自己的工作流,极大地推动了这些“一键生成式”AI 应用在日本的流行。对于他们而言,AI 不是复杂的代码,而是一种能快速将想象力变为现实的魔法棒。

偏爱“网页”而非“程序”

另一个有趣的特点是,日本用户对网页制作的需求远高于程序开发。这与日本的商业习惯密切相关。企业非常重视市场推广(Marketing),需要不断制作精美的网页、海报和宣传单(Flyer)来进行营业活动。因此,像 Dify、Manus 这类能通过简单几行提示词(Prompt)就生成漂亮网页的 AI 工具,精准地切中了日本用户的痛点。

“你要四五步才能做出来东西,肯定不如一两步就做出来东西更击中用户的需求。” 李路成总结道。这种对简洁、高效工具的偏爱,反映了日本市场务实的一面。由于本土缺乏大型平台型软件公司,企业对复杂的大型代码架构需求不高,简单的网页代码生成就足以满足日常运营所需。

二、中国 AI 公司出海记:在“佛系”增长中寻找蓝海

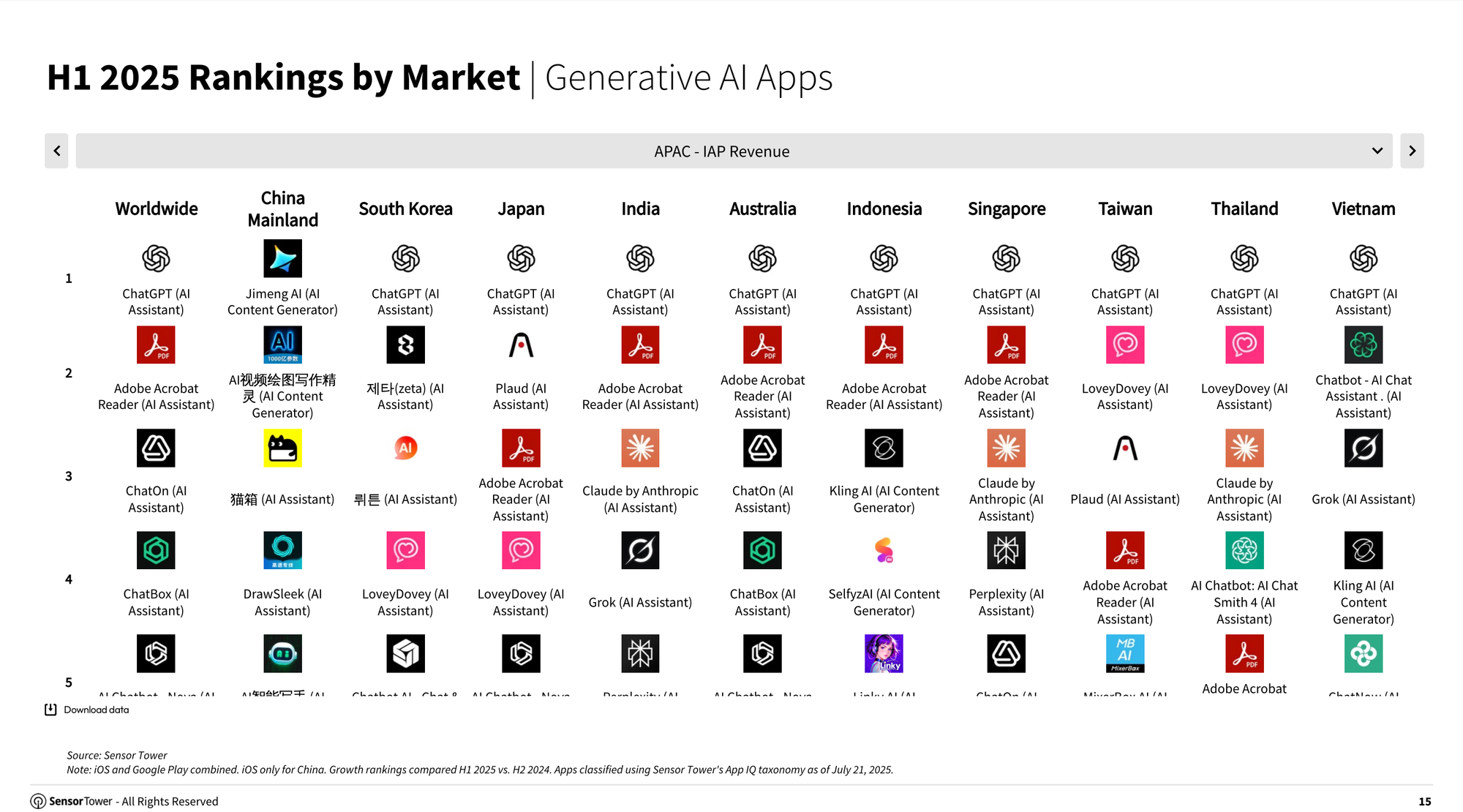

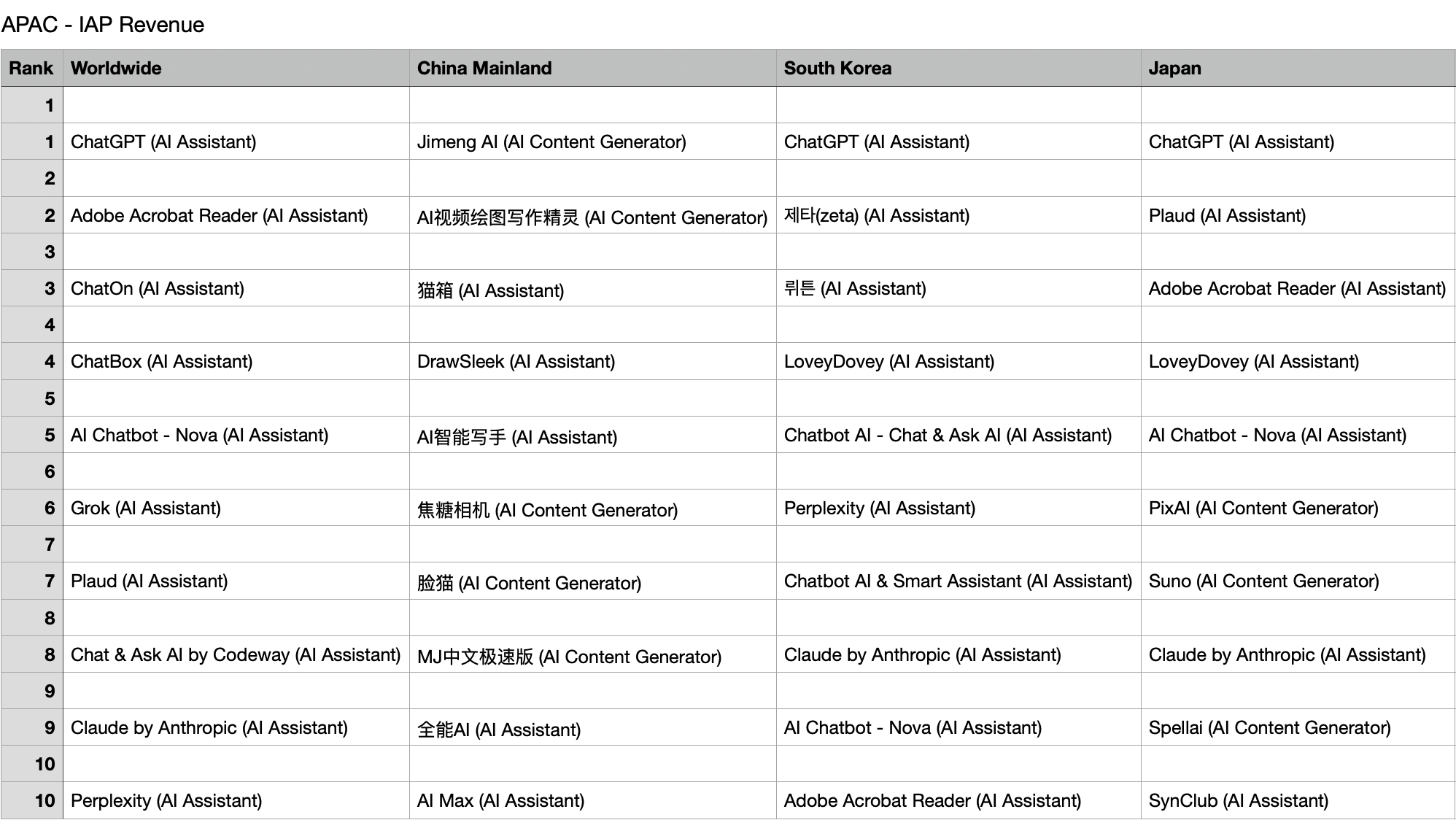

日本市场的这些独特性,为寻求出海的中国 AI 公司提供了一片意想不到的蓝海。根据 Sensor Tower 的数据,2025年上半年,日本 APP 收入最高的 AI 公司排行榜前十名中,有多达四家来自中国。

ToB 市场的“小巨人”

在企业服务(ToB)领域,以 Plaud、Notta 等为代表的 AI 语音转录工具取得了巨大成功。这些工具精准地满足了日本企业在销售、会议等场景下的“硬需求”。

在日本,销售主管通常要求下属对销售过程进行录音,以便进行风险管理和能力评估。这种工作习惯为 AI 转录工具提供了广阔的应用场景。中国公司凭借其国际化的产品能力和对风险管理的重视,成功填补了美国公司不太关注、而日本公司又急需的市场空白。李路成透露,一些中国公司仅凭日本市场的 ToB 业务,年收入就已达到千万甚至数千万美元的规模,并有潜力冲击一亿美元的天花板。

ToC 市场的“佛系”赚钱

在消费者(ToC)市场,情况则有所不同。以 PixAI(AI 生图)、SynClub(AI 社交)为代表的中国公司,成功吸引了数万到十几万的核心用户,尤其是在创意领域。这些用户愿意为高质量的创意工具付费,使得日本成为一个“赚钱”的市场。

然而,这些公司也普遍面临一个挑战:如何实现大规模的用户增长?由于文化和市场的差异,将一个小众的创意产品推广成主流应用并非易事。因此,许多公司形成了一种微妙的平衡策略:在日本市场“佛系”赚钱,同时在其他市场获取用户。他们不会在日本投入过多的增长资源,但用户数量却能保持平稳增加,形成一种“很佛系的赚钱状态”。

三、“营业”的艺术:进入日本市场的文化密码

无论是 ToB 还是 ToC,想要在日本市场取得成功,都必须理解其独特的商业文化,尤其是“营业”这个词的深刻内涵。

“营业” vs “销售”:从交易到关系的转变

在中文语境里,“销售”往往意味着将产品卖出去。但在日本,“营业”更像是一种咨询服务。一个优秀的营业人员,不会一上来就推销产品,而是会先深入了解客户面临的问题和挑战,然后提供一套包含产品在内的、完整的解决方案。

“我在卖的时候我肯定先问你,你有什么问题,你有什么课题需要我解决?” 李路成分享道,“然后我除了这个产品之外,我给你打包一个解决方案。”

这种服务贯穿始终,从售前的需求分析,到售后的定期报告、数据解读和优化建议,无微不至。这种模式的背后,是日本社会根深蒂固的体验式服务文化。无论是餐厅服务还是商业合作,日本人都追求一种让对方感到被充分尊重和理解的体验,最终目标是建立长期的忠实客户关系。

信任是第一位的

与中国“先做生意,再建立信任”的模式不同,日本商业文化强调“先建立信任,再做生意”。这种传统源于历史上的“街坊生意”,邻里之间靠的是长久的信誉。

那么,如何在一个陌生的市场建立信任?关键在于展现你对客户的“全局感”。当向日本客户提案时,仅仅夸赞自己的产品性能是远远不够的。你必须像一位行业专家,把他当成一个“什么都不懂的小朋友”,耐心细致地讲解:

- 市场全局:这个市场正在发生什么?全球有哪些竞争对手

- 竞品分析:他们的优缺点分别是什么?

- 你的优势:为什么你的产品是最好的选择?

这种沟通方式,虽然在中国或北美市场可能会被认为效率低下,但在日本却至关重要。它向客户表明,你不仅仅是想卖东西,而是真正关心并理解他的处境,致力于帮助他解决问题。这种深入的沟通,是建立信任的基石。日本客户在做决策时,倾向于参考过去的成功案例,他们喜欢在多个选项中进行比较,以寻求一种“不会错的决定”,这背后是对安全感的极度渴求。

四、AI 与创意产业:在“灵魂”与“效率”之间的挣扎

当 AI 深入创意领域,日本这个动漫和游戏大国也面临着一场关于“灵魂”与“效率”的深刻思辨。

“没有灵魂的尸块”

尽管 AI 绘图工具在日本非常流行,但在专业的游戏和动漫公司内部,AI 的应用仍主要停留在初期创意阶段,作为获取灵感的辅助工具。最终交付的作品,依然需要人类画师亲手绘制完成。

许多创作者对纯粹由 AI 生成的作品抱有抵触情绪,甚至将其贬称为“没有灵魂的尸块”。他们认为,创作的价值不仅在于最终呈现的精美画面,更在于创作者本人投入的时间、情感和思考过程。AI 可以模仿风格,却无法复制人类独特的生命体验,而这正是作品“灵魂”的来源。因此,许多公司即便在内部尝试使用 AI,也不敢公开承认,担心会引起粉丝和同行的反感。

从“辅助工具”到“全新媒介”

然而,对话也揭示了另一种可能性:将 AI 视为一种全新的创作媒介,而非仅仅是效率工具。

李路成将 AI 比作“摄像头”。摄像头的发明并没有取代绘画,而是创造了一种全新的艺术形式和记录方式。同样,AI 也可以创造出前所未有的互动体验。例如,像 AI Dungeon 这样的社区,允许用户通过 Prompt 生成和参与动态的 RPG 故事。补充一下,OpenAI 的 Sora App 正在干类似的事情!

在日本,IP(知识产权)持有方正积极探索利用 AI 拓展其作品的商业价值。他们发现,AI 特别适合用来盘活那些“长尾”的、非头部的 IP。通过与 AI 公司合作,他们可以为动漫角色创建官方的聊天机器人。这些机器人因为掌握了角色的完整背景故事、性格设定甚至身高体重等全部数据,能够提供比 Character.AI 等 UGC 平台更“入戏”、更沉浸的互动体验。这种为粉丝量身定制的、高度官方化的数字互动,已经成为一种成功的新商业模式,即使是小团队也能借此获得可观的收入。

这预示着一个趋势:AI 不再是简单地替代某个环节,而是作为一种“引擎”,驱动着新的叙事方式和娱乐形式的诞生。

五、AGI 时代的“避风港”?日本社会的未来走向

在对谈的最后,主持人 Indigo 提出了一个引人深思的构想:在未来 AGI(通用人工智能)高度发达的时代,当世界大部分地区被全自动化所覆盖时,日本,特别是像京都这样的城市,是否会成为一个保留纯正“人类体验”的“避风港”?

李路成的回答充满了辩证思考。他认为,日本正面临着一个无法回避的现实:严重的人口问题。随着人口的迅速减少,许多过去由人工提供的服务将难以为继。因此,日本实际上是一个“被动型”地走向自动化的社会,其自动化程度甚至可能在未来超过中美。从送餐机器人到 AI 工地警备员,自动化正在悄然填补劳动力缺口。

然而,这并不意味着日本会完全放弃对“人”的追求。日本文化的核心,是对“美”的追求 —— 一种源于平衡、和谐与过程之美的价值观。这种文化深植于其社会结构之中:在一个资源有限的狭小空间里,人们必须通过复杂的规则和漫长的共识过程,来维持和谐的共存关系。

“他们更在乎这个过程是不是做得够好,” 李路成解释道。

这种对“过程”的执着,决定了日本社会不会轻易让 AI 完全取代人类。他们会寻求与 AI 共存的方式,同时保留并珍视那些无法被机器复制的手工服务和职人精神(Craftsmanship)。

因此,未来的日本社会可能会呈现一种独特的融合形态:在东京这样的现代化都市,自动化将高度普及,以维持社会的基本运转;而在京都这样的文化古都,传统的人类服务和体验将被作为宝贵的文化遗产得以保留和传承。这两种看似矛盾的趋势,将在日本这片土地上并行不悖,共同塑造一个既高效又充满人文关怀的未来社会。

结语

这场对话为我们描绘了一幅生动的日本 AI 图景。它不是一个非黑即白的故事,而是一个充满了灰色地带和微妙平衡的现实。日本正以其独特的方式,在拥抱技术进步与守护传统价值之间,艰难地寻找着自己的道路。这种探索或许缓慢,甚至有些“佛系”,但它所蕴含的对人性的尊重和对过程的珍视,或许能为我们这个被效率和增长焦虑所裹挟的时代,提供一份别样的启示。